こんにちは、おしょうさんです!

近年、新型コロナの流行から始まり、ロシア・ウクライナ情勢などもあり

- 在宅が定着化したことで電気代が高くなった

- 最近電気代値上げの報道が多くでていて電気代が不安

そんな方が多いのではないでしょうか?

本日は、エネルギー会社の中の人として「電気代を節約する方法4選」についてご紹介させていただきます!

結論、ことで電気代の削減が可能です。順番に見ていきましょう。

- 契約電力を下げる

- 電力会社(料金プラン)を切り替える

- 家電を買い替える

- 使い方を工夫する

【注意】 本記事は関東にお住まいの方向けとなります。他エリアでは一部情報が異なる可能性がある点、ご留意ください。

そもそも電気代ってどうやって計算されるの?

一般的に電気代は次の4つの合計で計算されます。

電気代 = ①基本料金+②電力量料金+③燃料費調整額+④再生エネルギー促進賦課金

東京電力社の検針票では、左下の請求予定金額の内訳に記載されていますね。

出典:電気ご使用量のお知らせ(東京電力)

https://www.tepco.co.jp/e-rates/custom/kihon/shiharai/charge_info-j.html

各項目について簡単に解説します!

①基本料金

基本料金は、まさに基本の料金です。実際の電気の使用量は関係なく、毎月固定での金額となります。

①基本料金[円] = 契約電流[A] × 基本料金単価[円]

契約電流は「どれだけの電気を同時に使えるか」をあらわしており、これが小さいとブレーカーが落ちやすいですし、大きいと基本料金が高くなりがちです。

契約電流の値はご契約と記載のあるところに書かれてます。一般的なご家庭だと20A〜60Aが多いと思います。

例えば東京電力の従量電灯B契約だと基本料金単価が「10Aあたり286円」ですので、「40Aだと1,144円」ですね。

②電力量料金(従量料金)

電力量料金は、使用した電力量に応じて決まるいわゆる従量料金です。

②電力量料金 = 電力使用量[kWh] × 従量料金単価[円/kWh]

使うほど料金は増えていきますので、なるべく使わないようにすることがポイントです。

少しややこしいのが、一般的にこの電力量料金は使用量に応じて単価も変わることが多いんです!

3段階逓増料金なんていったりしますが、使うほど単価が上がっていく仕組みです。省エネを推進するためらしいですが、使うほど損ってなんか違和感ありますよね泣

東京電力の従量電灯B契約だと次の通りです。

| 0-120kWhまで(第1段階料金) | 19.88 [円/kWh] |

| 121-300kWhまで(第2段階料金) | 26.48 [円/kWh] |

| 301kWh以降(第3段階料金) | 30.57 [円/kWh] |

例えば一か月の電力量が400kWhの場合、

19.88[円/kWh] × 120 [kWh] = 2,385.6円

26.48[円/kWh] × 180 [kWh] = 4,766.4円

30.57[円/kWh] × 100 [kWh] = 3,057.0円

合計 : 10,209円

が一か月の電力量料金となります。

③燃料費調整額

燃料費調整額は、細かい点を含めると非常にややこしい制度ですが、要は燃料価格が変動した分だけ料金も調整しますよ〜という制度です。こちらも使用した電力量に応じて変動します。

③燃料費調整額 = 電力使用量[kWh] × 燃料調整費単価[円/kWh]

燃料費調整単価は月毎に変わり、プラス調整もあればマイナス調整もあります。詳細はご契約先の電力会社でご確認ください。参考として東京電力HPの説明ページ「燃料費調整制度とは」のリンクを貼っておきますね。

なお一部の新電力では市場価格に連動するものなど独自で設定していることもありますが、基本は従来の電力会社と同じものを設定しています。

また毎月報道で電力会社が値上げだ値下げだ騒いでいるのはここの部分の変動です。

2023年5月現在、ウクライナ情勢以降に燃料価格が高騰していますので、燃料費調整単価もプラス調整の傾向です。※本件とは別に東京電力が料金改定を申請しているので後日更新します。

例えば、2023年5月の東京電力における調整単価は5.13円/kWhなので、一か月の電力量が400kWhの場合、+2,052円の調整となります。

結構大きなインパクト。。。家計への影響が大きくなりますね。。。つらい。。。

④再生可能エネルギー促進賦課金

再生可能エネルギー促進賦課金(再エネ賦課金)は、これまたややこしい制度ですが、要は全国民で再生可能エネルギー普及に伴う費用負担をしてねという制度です。こちらも使用した電力量に応じて変動します。

④再生可能エネルギー促進賦課金 = 電力使用量[kWh] × 再生可能エネルギー促進賦課金単価[円/kWh]

制度自体非常に議論も多いところですが、本旨じゃないので割愛します。全国どの電力会社でも変わらないため不可避です。税金だと思って諦めましょう泣。

再生可能エネルギー促進賦課金単価は毎年5月に単価が改訂されます。

- 21年5月〜22年4月:3.36[円/kWh]

- 22年5月~23年4月:3.45[円/kWh]

- 23年5月~24年4月:1.40[円/kWh] ※制度開始以降はじめて下がりました!

例えば、2023年5月であれば、一か月の電力量が400kWhの場合、+560円の調整となります。

これ以上はやめて!おしょうさんのライフはもう0よ!(実際年間0.6万円近いと考えるとすごいインパクトですよね。。。)

計算方法まとめ

ここまでお疲れ様でした。ただの料金計算なのに意外と電気代の計算は複雑でしたね。まとめると計算方法は次のとおりです。

電気代 = ①基本料金+②電力量料金+③燃料費調整額+④再生エネルギー促進賦課金

(計算例)契約電流が40A、東京電力社の従量電灯Bを契約しており、2023年5月に400kWhの電力使用量の場合

電気代 = ①1,144円+ ②10,209円+ ③2,052円+ ④560円 = 13,965円

※実際は政府の物価高対策として2,800円の値引きが入ります。

これで電気代の計算はバッチリですね!④の納得感はバッチリじゃないですが!!!(しつこい)

電気代節約方法(i) 契約電流を下げる

ここからは、電気代の計算方法に着目しながら、実際にどうやったら電気代を節約できるか?ということをご紹介していければと思います!

改めてになりますが、電気料金・特に基本料金は以下で計算されます。

電気代 = ①基本料金+②電力量料金+③燃料費調整額+④再生エネルギー促進賦課金

①基本料金[円] = 契約電流[A] × 基本料金単価[円]

ここで着目したいのが「契約電流」です。契約電流は「どれだけの電気を同時に使えるか」をあらわしていましたよね?

賃貸では前の入居者の方の設定を、持ち家でもハウスメーカーの方がおおよその値で設定していたりするので、自分に適した値になっていない可能性が高いです。

小さすぎるとブレーカーが落ちやすく不便ですが、無駄に過大な契約をしていたら見直してもいいかもしれませんね。

10A下げると月286円の節約につながりますので、年間約3,500円程度の節約にも!ぜひご検討ください。

より詳細を知りたい方は東京電力のHP「ご契約アンペアの選び方」に調べ方、選び方が丁寧に紹介されているので覗いてみると参考になるかと思います。

電気代節約方法(ii) 電力会社(料金プラン)を切り替える

電力自由化

皆さんは電力自由化という言葉をご存知でしょうか?

今までは電力会社は地域ごとで決められておりました。関東であれば東京電力ですね。

しかし2011年の震災以降、さまざまな議論を経て2016年に電力小売全面自由化が開始され、今では地域の電力会社以外とも契約できるようになりました!

実際に、ガス会社、通信会社、鉄道、独立系新電力など多種多様なプレーヤーが参入しています。

送配電などは従来の地域の電力会社(関東であれば東京電力パワーグリッド)が担っているので、停電リスクや電気の品質などは変わりません。

純粋に料金プランや付帯するサービス、お客さまサポートなどの観点から、自分に合った会社を選んで大丈夫です!

詳細は今後別記事にまとめていきますね。

※記事完成後リンク設定予定(近日中公開予定)

「関東地方の電力会社の選び方は??」

こんな人は注意!

なお一点だけ注意が必要です。

従来の電力会社で、オール電化向けプランなど特別な料金プランで契約されている方は、むしろ高くなるリスクがあり、かつ一度解約してしまうと戻れなくなる可能性も…

従量電灯B・Cなどの一般的なプランであれば何の問題もございませんのでご安心ください!

電気代節約方法(iii) 家電を買い替える

節約には電力量の削減も有効

節約法(i)(ii)は今の生活スタイルのまま電気代を節約する方法でした。

ここで改めて電気代の計算方法を振り返ってみましょう。

電気代 = ①基本料金+②電力量料金+③燃料費調整額+④再生エネルギー促進賦課金

②〜④は電力量に応じて増加するため、節約には電力量の削減も有効です。(厳密には③は燃料価格次第ですが2023年5月現在は増加する方向で、このトレンドは続く見込みです。)

電力量は当然電気を使った量=基本的には家電の利用料だと考えれば良いので、家電に着目してブレークダウンしていきましょう。

家電の消費電力量知ってますか?

普段何気なく使っている家電、皆さんはどれくらい電気を消費しているかご存じでしょうか?

少し古いですが、以下資源エネルギー庁の報告資料に記載されている家庭用の電力消費量のご紹介です。

出典:資源エネルギー庁 省エネルギー対策課「トップランナー基準の現状等について」

https://www.meti.go.jp/committee/summary/0004310/017_s01_00.pdf

1位は冷蔵庫、2位は照明、3位はテレビ、4位はエアコン、5位は電気便座という結果でした!

イメージと比べていかがでしょうか?意外と冷蔵庫って使っている自覚がない分、びっくりしたかもしれませんね。

細かいところを積み上げてもしんどいだけなので、これらの削減が精神的にも有効ではないでしょうか。

最新の家電はこんなにも省エネ!

手っ取り早く消費電力量を下げるのは家電を買い換えること!特に10年以上前のモデルを使っている方は要注意です。

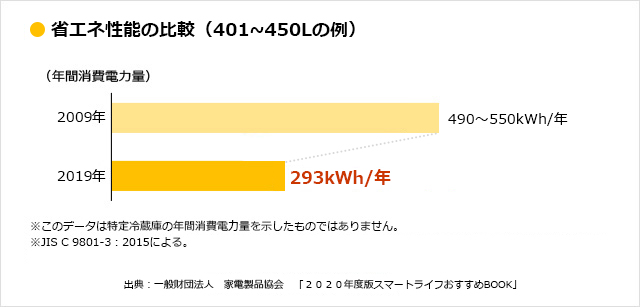

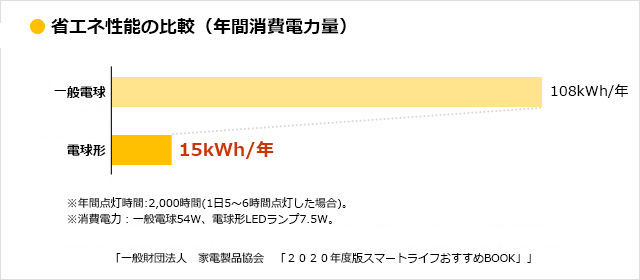

ここで資源エネルギー庁の報告している省エネ性能の比較をご紹介します。消費電力量1位の冷蔵庫と2位の電球に着目してみましょう。

出典:資源エネルギー庁省エネポータルサイト「機器の買替で省エネ節約」

https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saving/general/choice/

10年以上前の冷蔵庫を買い替えると、年間200〜250kWh程度の削減につながるとのこと!

電力量料金と再エネ賦課金合わせると30円/kWh程度なので、6,000~7,500円の削減につながります。これってかなりすごい結果ですね!!

15年間で10万円近い電気代削減と考えると、買い替えを検討してみても良いかもしれませんね。

同様に電球も年間100kWh、電気代で3,000円程度の削減につながる可能性があるので、リビングなどよく使う場所については買い替えを検討してみてください!

冷蔵庫よりも全然安価な買い物なので、あっという間に元が取れちゃうと思いますよ♪

電気代節約方法(iv) 使い方を工夫する

これはやや上級者向けなので、根本的というより日常的な工夫です。

優先順位としては(i)~(iii)が一度対応したら効果が継続するのでオススメですが、さらに!という方は家電の使い方を工夫してみても面白いかもしれません。

エアコンの利用を工夫すると?

資源エネルギー庁省エネポータルサイトの「省エネやってみた」によると、

- 毎日温度設定を1度下げると?→ひと冬で1,430円

- 毎日使用時間を1時間短くすると?→ひと冬で1,100円

とのことでした。

寒くならない範囲で温度設定を下げつつ、利用時間も減らしていけば5,000円程度の節約も夢じゃなさそうですね♪

くれぐれも体調に無理ない範囲でお試しください!

まとめ:関東地方で電気代を節約する方法4選

本日は電気代の解説とともに、電気代の節約方法4選についてご紹介させていただきました!

- 契約電力を下げる

- 電力会社(料金プラン)を切り替える

- 家電を買い替える

- 使い方を工夫する

電気代は毎月かかる典型的な固定費です。一度見直したら苦労なく節約できちゃうことがほとんどですので、ぜひご検討下さい!